顧客の変革支援を強化するため新たなシステム環境が必要に

半導体の黎明期である1961年に三菱電機の半導体販売商社として誕生して以来、「時代に即して存在価値を深める」の経営理念のもと、エレクトロニクス産業の発展とともに業容を拡大してきた菱洋エレクトロ。現在は半導体とコンピューター製品をはじめとするICTの2つの事業基盤を柱に、両方を手掛ける企業としての強みを発揮しながらサービス・ソリューションを展開している。2018年には「すべてを、つなげよう。技術で、発想で。」を新たなコーポレートスローガンに掲げ、半導体/デバイス事業とICTソリューション事業の2つのビジネスモデルを融合させたIoTビジネスにも注力し、幅広い産業分野の顧客のビジネス変革をサポートしている。

「このようなビジネス的な背景もあり、社内システムへのユーザーの要求も多様化しています」(合田)

IoTを活用した新たなサービスを立ち上げるには、そのためのICTリソースが必要になる。これを柔軟に払い出して欲しいというニーズが、最近では高くなっているという。

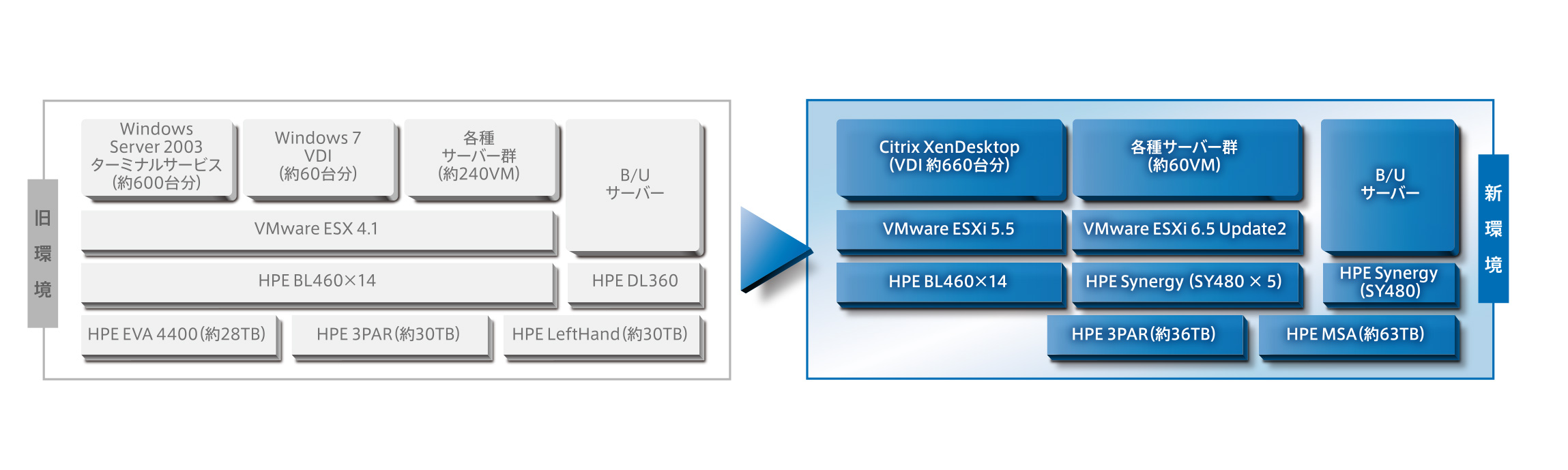

「しかし以前の社内システムでは、この要求に対応できませんでした。従来のシステム(旧環境)は2012年に構築したもので、14台のブレードサーバー(HPE ProLiant BL460)をVMware 4.1で仮想化し、その上で3種類の環境を動かしていました」(髙名)

第1は、Windows Server 2003のターミナルサーバーを利用したサーバーベースドコンピューティング(SBC)環境。約80VMのWindows Server 2003が稼働し、約600ユーザー分の共通デスクトップを提供していた。1台のWindows Serverを8人程度で共有していたことになる。

第2は一部のユーザー向けに提供されていたWindowsのVDI環境であり、約60台分の仮想デスクトップが稼働していた。こちらは1ユーザー1OSとなっており、ソフトウェア構成は各ユーザー毎に自由に設定できるようになっていた。

そして第3が、ファイルサーバーやプリンターサーバー、業務系サーバー等のサーバー群だ。ここでは約240VMが稼働していた。またこの仮想基盤の他にも、テスト用サーバー等、特定目的に特化した物理サーバーも数十台あったと髙名は説明する。

まずVDI環境の整備に着手 さらにサーバー環境も刷新へ

「旧環境の仮想基盤には、いくつかの課題がありました」(髙名)

その一つは、Windows Server 2003 ターミナルサービスを使用したSBCの運用が、想定していた以上に難しかったことだという。

「1つのOSを複数ユーザーで共有していたため、1ユーザーの操作によってOSに問題が発生してリブートする時に、共有している他のユーザーにも影響するという問題が発生していました」(髙名)

そこでまず着手したのが、Windows Server 2003 ターミナルサービスからVDIへの移行であった。1つのOSを複数ユーザーで共有するのではなく、1ユーザー1OSの環境を整備しようと考えたのだ。

2015年には12台のブレードサーバー(HPE ProLiant BL460)をVMware 5.5で仮想化し、その上でCitrix XenDesktopが動く環境を整備。Windows Server 2003 ターミナルサービスを使っていた約600ユーザーを段階的に移行していった。また2019年には、1ユーザー1OSだったWindows 7のVDI環境も、この仮想基盤へと移行している。

その一方で、サーバー環境にもいくつかの問題があったと髙名は指摘する。

「2012年に導入したためサーバーOSが古くなっており、老朽化に伴う障害が増えていました。障害発生時にリブートした際に起動しないケースも増えており、そのたびにOSイメージを再インストールしていたのです。しかしゲストOSを最新バージョンにしたくても、VMwareがESX4.1のままではWindows Server 2008までしかサポートされないため、これも不可能でした。もちろん社内ユーザーのITリソース払い出しへの要求にも、柔軟に対応することは困難でした」

そこで検討されたのが、ハードウェアも含めた仮想基盤の刷新だ。まず旧環境で約240VMあったサーバー群の棚卸しを行い、最終的に60VMまで移行対象を絞り込んでいく。そしてこのVM数を前提に要件定義をまとめ、2018年8月に3社に対して提案依頼を行ったのだ。

「当初はラックマウントサーバーのHPE ProLiant DLシリーズの採用を検討していました。旧環境ではブレードサーバーのHPE ProLiant BLシリーズを使っていたのですが、以前のブレードサーバーは管理に手間がかかり、価格も高いという印象があったからです。また移行するVM数もそれほど多くないため、ラックマウントサーバーで十分だと考えていました」(髙名)

HPEが提案したHPE Synergy 3つの優位性を評価し導入を決定

この要求に対して2018 年10月、他社に先駆けて提案を行ったのがHPEであった。しかもその内容はHPE ProLiant DLシリーズではなく、HPE Synergyを使った構成であった。この提案を受けた菱洋エレクトロは、HPE Synergyには大きく3つの優位性があると評価し、導入を決定する。

第1は柔軟性の高さだ。HPE Synergyは世界初の「コンポーザブル・インフラ」であり、あらゆるI Tリソースを統合でき、アプリケーションに必要なI Tリソースを短時間で構成して提供できる。これなら社内ユーザーからのITリソース払い出しへの要求にも、容易に対応できると考えたのだ。

第2は高い管理性だ。物理環境と仮想環境の両方をHPE OneViewで統合管理でき、システム全体の状況をダッシュボードで簡単に把握可能。問題が発生した場合にも、すぐに確認して対応を行える。

第3はハードウェア構成のシンプルさだ。ラックマウントサーバーでシステムを構成した場合、サービス用ネットワークと管理用ネットワークのケーブルを接続する必要があり、6台構成では12本のケーブルが必要だ。これに対してHPE Synergyでは、エンクロージャーに2本のケーブルを接続するだけで、同様のサーバー構成を実現できる。そのため背面のケーブリングがスッキリとまとまり、ハードウェアの追加や交換も簡単に行えるのだ。

また見積り金額もHPE Synergyの採用を後押ししたと、合田は指摘する。HPE BLシリーズで構成した場合に比べておよそ半額程度、HPE DLシリーズと比べても少し高いくらいだったという。

「当初考えていた複数のラックマウントサーバーを導入するという案は、HPE Synergyを導入した今ではありえないと感じています。当社の仮想基盤は比較的小規模だといえますが、HPE Synergyはこの程度のシステムでも、十分な投資効果が得られる製品であることがわかりました」(合田)

管理性とパフォーマンスが大きく向上 ITリソースの払い出しも柔軟に実施可能

HPE Synergyを導入したのは2019年1月。エンクロージャーに5台のSY480コンピュートモジュールを格納し、VMware ESXi 6.5 Update2で仮想化している。この上で、旧環境のサーバー群のうち約60VMと、旧環境では物理サーバー上で稼働していたバックアップサーバーを動かしている。またストレージとしては、旧環境で使用していたHPE 3PARをそのまま利用する他、新たにHPE MSAもアーカイブ用に導入している。

「サーバー環境をHPE Synergyへと移行したことで、運用管理の負担は大幅に軽減しました」(髙名)

HPE SynergyとVMware ESXi 6.5 Update2の組み合わせは安定性が非常に高く、HPE OneViewのダッシュボードを時々確認する程度で問題なく運用できると語る。「HPE OneViewで管理インターフェースが統合されているのも好印象です」

ハードウェアを刷新したことで、パフォーマンスも向上した。例えば処理負荷の重いDBの夜間バッチの時間は、以前に比べて2/3に短縮されている。また他の処理も高速化されており、サービスレベルの向上につながっている。

そして最も重要な効果が、I Tリソースの払い出しを柔軟に行えるようになったことだ。HPE OneViewの管理画面によって、ユーザーが必要とするITリソースを短時間で構成し、デプロイできるようになったからだ。もちろん以前とは異なり、最新のゲストOSにも対応可能。これによって顧客のビジネス変革の支援を、さらに加速できるシステムの実現ができる。

「現在もまだ特定目的で使用されている物理サーバーが数十台残っていますが、今後はこれらも仮想化し、HPE Synergyへと移行していく計画です。エンクロージャーにはまだ十分な余裕があるため、仮想マシン数の増大にも問題なく対応できます」(髙名)

導入支援は菱洋エレクトロのエンジニアが担当 HPE Synergyに関するノウハウを蓄積

導入支援は菱洋エレクトロのエンジニアが担当 HPE Synergyに関するノウハウを蓄積

なお今回のHPE Synergy導入サポートは、菱洋エレクトロのソリューション事業本部が担当した。HPE 製品を担当するプリセールスエンジニアが頻繁に情報システム部に顔を出し、技術サポートを行ったのだ。

「当社のソリューション事業本部はこれまでも数多くのHPE製品を販売しており、豊富な経験を持っています」(合田)

今回の社内プロジェクトによって、HPE Synergyの経験値もプラスされることになったと語る。

「日本国内ではまだHPE Synergyの導入事例は決して多くありませんが、当社はすでに実用レベルのノウハウを蓄積しています。今後はこれを顧客のビジネス変革支援にも活かしていきたいと考えています」(小野)