多様な検討事項を抱えるクリニックをIDKと菱洋のタッグで支援

那珂記念クリニックは茨城県那珂市に位置し、診療から健康診断まで内科全般を診療している。特に、糖尿病(ダイアベティス*1)や動脈硬化、高脂血症など生活習慣に関わる病気に重点的に取り組んでおり、日本糖尿病学会認定教育施設に認定され、複数の日本糖尿病学会認定の専門医が常時勤務している地域密着の内科クリニックだ。また、院長の遅野井健(おそのい・たけし)氏は、糖尿病の療養指導ツール「糖尿病カードシステム」の開発など、日本の糖尿病診療に大きく貢献していることが称えられ、2024年度に同協会より「アレテウス賞*2」を受賞。2025年の第12回 JADEC(日本糖尿病協会)年次学術集会では会長を務める。

*1ダイアベティス(Diabetes):糖尿病の世界共通の呼称。現在の医学において「糖尿病」という名称は病態を正しく反映していないことや「尿」という言葉からくる忌避感、生活習慣だけに起因するという誤解から社会的偏見(差別)が起きていることを踏まえ、負のレッテルを払拭すべくJADECが中心となり、ダイアベティス(Diabetes)を日本国内における呼称として普及するよう推進している

*2アレテウス賞:国内外における糖尿病医療への学術的貢献が顕著であり、かつ教育やJADECの活動を通じた糖尿病治療への貢献が著しい医療従事者へ贈られる賞

同クリニックでは、2023年3月にオンライン資格確認システムを導入した。導入に当たっては、同クリニックに医療事務向けシステム(レセコン)*3を納入しているIDKと、オンライン資格確認の導入支援サービスを展開する菱洋エレクトロが連携した。

*3レセコン:レセプトコンピューター。医療機関から健康保険組合などの支払い機関に対し、診療報酬を請求するための「レセプト(診療報酬明細書)」を作成するコンピューターシステム

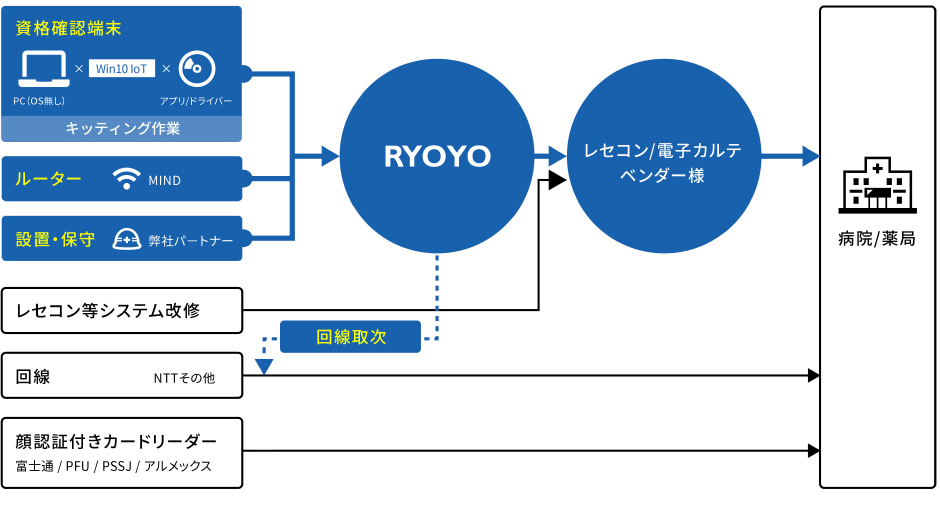

菱洋エレクトロの「オンライン資格確認導入支援サービス」サービス概要図

※オンライン資格確認導入支援サービスの詳細は、以下ページをご覧ください。

https://ryoyo-embedded-solutions.jp/onlineshikaku/

那珂記念クリニックの伊藤氏は、導入の経緯を次のように話す。

「現在、医学界では医療DXが進められており、当院でもさまざまな取り組みを行っています。オンライン資格確認については、政府において同制度の議論がスタートした2021年頃から内部で検討を始めて、義務化が決まった2022年に導入を決めました」(伊藤氏)

同クリニックでは早期から検討を始め、それに合わせて初期の段階からIDKの谷氏に連絡を取り情報収集を行っていたそうだ。主な検討項目は、オンライン資格確認のための専用カードリーダーの機種選定に始まり、受付での設置場所、それに伴う受付の導線の新たな設計、さらには同クリニックの利用者は高齢者の比率が高いため、どのくらいマイナンバーカードを使ってもらえるのか、どうやって浸透させていくのかといった患者への対応面についてもあがっていた。

「受付は患者様にとってクリニックとの最初の接点ですから、導線設計は非常に重要です。受付がスムーズに行かなかった結果、そのクリニックに行かなくなってしまう患者様もいらっしゃいます。ですので、どこに専用カードリーダーを設置すればスムーズに受付ができるのか、非常に頭を使いました」(伊藤氏)

また技術的な面からは、オンライン資格確認の運用に不可欠なインターネット回線の導入についても検討した。クリニックでは以前からインターネット回線を使っていたが、オンライン資格確認によって新たにデータ量が増えるため、他の業務や既存のシステムに影響が出る恐れがあった。

3者の密な連携で多くの課題をクリア、スムーズな導入を達成

オンライン資格確認システムは、現時点ではマイナンバーを利用した健康保険の資格の確認のみで、それに要するデータ量は極わずかなものだ。しかし、今後はこのシステムを利用したさまざまな機能の追加や拡張が政府において検討されている。このため、現時点の情報や要件のみで検討すると、将来追加での作業が必要となる可能性がある。

「IDKの谷様にご相談したところ、菱洋エレクトロの金澤様とも連携して情報収集と検討をしていただきました。その結果、将来的な展開も見据えてインターネット回線を新設した方が良いとの結論になりました」(伊藤氏)

また、回線の新規導入が決まったあとも、今度は院内のどこに引くのかについても検討が必要だった。オンライン資格確認の専用カードリーダーはクリニックの受付に設置するが、インターネット回線を引きやすいのは、受付から離れた位置にあるコンピュータールームだ。

受付に直接回線を引くのか、コンピュータールームに引いてから受付まで屋内回線を敷設するのか、ということも検討が必要だった。

「最終的にはコンピュータールームにインターネット回線を引き、そこから受付までLANケーブルを通しました。こうした工事は、患者様にご迷惑を掛けないようにすべて休診日に行う必要があります。休診日は1カ月に数回、午後のみなので、工事を行う業者との日程調整も大変でした。調整でも、谷様にはいろいろとご協力いただき、本当に助かりました」(伊藤氏)

こうしたいくつもの検討事項を洗い出し、クリニック内部だけでなく、レセコンを納入しているIDK、IDKと連携してオンライン資格確認システムの導入支援を行っている菱洋エレクトロのサポートもあり、2023年3月に無事、那珂記念クリニックにおけるオンライン資格確認システムの運用が開始した。

検討開始から導入まで、およそ2年のプロジェクトとなった。かなりの労力を割くこととなったが、最終的にはすべて上手くいったと、伊藤氏は笑顔を見せた。これを受けてIDKの谷氏も、さまざまな検討事項や調整こそあったものの、同クリニックはもっともスムーズに導入が成功した医療機関のひとつだと強調する。

「初期から伊藤様が積極的に情報収集をされていましたので、私どもも一緒になって前向きに取り組むことができました。正直なところ、医療機関様によって制度に対する情報量や意向はまったく異なります。患者様最優先の医療現場では、IT整備まで手が回らないのは当然です。 導入に当たってトラブルが起きてしまったケースも少なくありません。場合によっては、休診日に合わせて調整した工事が実施できず、1カ月後に延期となったケースもあります」(谷氏)

スムーズな導入が実現した那珂記念クリニックにおいても、前述の通り回線の引き込み作業や専用カードリーダーの設置、院内のITシステムとのつなぎ込み、オンライン資格確認の専用ポータルとの接続など、いくつもの作業が必要となり、それぞれにおいて数少ない休診日に合わせた調整が必要となる。伊藤氏も「本当に調整ばかりでした」と苦笑いを浮かべながら振り返った。

「はじめは少なからずトラブルもありましたが、金澤様にもご協力いただきながらひとつひとつ解決して、導入に役立てていきました。単純なトラブルゆえになかなか気がつかずに、解決に時間が掛かったこともありました」(谷氏)

菱洋エレクトロの金澤も同様に、当時の苦労を次のように振り返った。

「スムーズな導入には、システムベンダー様と医療機関様のご協力が欠かせないのですが、伊藤様と谷様は本当に協力的ですごく助かりました。医療業界は患者様が最優先ですので、私たち業者はそのお気持ちや状況をよく理解し、お客様目線でのサービス提供を心掛けています」(金澤)

スムーズに実現した那珂記念クリニックへのオンライン資格確認システムの導入だが、その背景にはやはり関わる人々の多くの努力があった。

導入から1年で利用者は10倍増、その成果は現場スタッフの努力の賜物

那珂記念クリニックの伊藤氏、IDKの谷氏、そして菱洋エレクトロの金澤の密な連携によって、同クリニックでは無事2023年3月にオンライン資格確認の運用がスタートした。

ただし、これですべてが終わったわけではない。2024年12月からの健康保険証の段階的廃止を見据えて、患者に対し、マイナンバーカードでの受付について、利用方法の説明と制度の案内が必要となる。

こうしたことで、患者と直接向き合うことになるのが、受付の医療事務スタッフだ。那珂記念クリニックの受付業務を担当している橋本氏も、そうした患者に対して丁寧な説明を繰り返してきたと話す。

「当クリニックはご高齢の患者様が多いので、最初の頃は使い方がまったく分からないという方ばかりでした。中には、せっかくマイナンバーカードを持っているのに、受付の方法が分からないから使わない、という方もいらっしゃいました。その方も今ではマイナンバーカードで受付してくださるようになりました」(橋本氏)

同クリニックでは、患者への説明であったり、専用カードリーダーの使い方であったり、そもそもの制度の周知に当たって、厚生労働省が用意したポスターやチラシを積極的に活用したと話す。

「若い方は、こちらからご説明させていただくと、使ってみようという気になる方が多い印象です。そうした方は、最初は不安そうに操作していましたが、2回目からは普通に使っていただける方も多いですね」(橋本氏)

橋本氏をはじめとした受付スタッフの努力が実を結び、オンライン資格確認導入当初は3%程だった利用率が、1年以上経過した現在ではおよそ10倍の約30%にまで利用者が増えているとのこと。

そして、マイナンバーカードによる受付の増加によって、同クリニックでは医療事務に関わる作業において成果も出てきていると言う。

「従来は初めてクリニックを受診される方の場合、健康保険証を目視で確認してレセコンに氏名や住所、健康保険番号をスタッフが手で入力する必要がありました。それがオンライン資格確認を導入することで自動的に入力されるので、初めて来院される患者様の登録に関しては作業量が大幅に減りました。また、手入力による保険情報の入力ミスが減ったことで、レセプト(診療報酬明細書)の返戻や査定*4の削減にもつながっています」(橋本氏)

*4返戻:医療機関が提出したレセプトに不備があり、修正が必要な場合に保険者から返却されること

査定:レセプトの内容が基準に合わず、一部請求が認められない(減額される)こと

もちろんオンライン資格確認システムについては、ニュースなどで報道されているように、システムの各レイヤーや関わる組織などにおいて、運用上の問題も起きている。この問題に起因して、医療機関だけでは解決が難しいトラブルに遭遇するケースも想定される。

「医療機関と患者様の両者の認識が一致することで、この制度は効果的に運用されるものだと認識しています。現時点ではまだまだ課題は残っていますが、制度が浸透し医療界全体でのDXが進むことで解決していくはずです」(伊藤氏)

「現時点では、オンライン資格確認によって減った事務作業の負担とマイナ保険証に慣れていらっしゃらない患者様への説明やサポートなどで増えた負担とを比べると、後者の方が大きいのが正直なところです。しかし、医療業界においてもデジタル化によって仕事が変化していくメリットも同時に感じています。患者様にとっては「限度額適用認定証(高額な医療費がかかる際、自己負担額に上限を設ける証明書)」がオンライン資格確認で取得できるようになったことで、以前のようにわざわざ役所まで行く必要がなくなる、といったメリットもあります。当院は月に約3,000人の来院があるため労力はかかりますが、今は患者様に慣れていただくよう、今後を見据えて積極的なお声がけとサポートを心掛けています」(橋本氏)

IDKの谷氏も導入を検討している他の医療機関に向けて、那珂記念クリニックのように先行して導入した医療機関での様子、厚生労働省や関連機関の動向などの情報を収集し、積極的な発信に取り組んでいると言う。

「実際のところ、医療機関様ごとに状況や情報の把握には差があります。伊藤様のように、専任の方が積極的に調べてくださるところと、そのような対応が難しいところで差が生じないよう、できるだけ平等な情報発信を心がけています」(谷氏)

「何か新しいことがあると、早い段階で連絡をくださるのが谷さんです。その後ニュースで取り上げられたり、他のお客様から問い合せが来たりします」(金澤)

オンライン資格確認システムは、医療機関の窓口における運用に続いて、訪問診療や訪問看護での利用もスタートしており、今後はそれ以外での活用も厚生労働省において検討が進められている。また、前述のトラブルについても、システムそのものの修正や運用ルールでの対応などにより、医療機関の窓口業務への影響を最小限にすべく対応が進められている。

こうした動きを受けて、那珂記念クリニックの伊藤氏も、同制度の将来について明るい見通しを持っていると述べた。

「(現在起きている)課題を解決していった先には、より患者様にとって快適で、世界的にもレベルの高い医療体験が叶うと思います」(伊藤氏)

日本では現在、企業だけでなく政府や地方自治体も一体となって、DXに邁進している。日本が再び大きな経済成長が可能な社会へと転換することで、さまざまな社会課題の多くが解決できるに違いない。オンライン資格確認システムも、そうした未来を支える重要な一歩として、全国の医療機関へと広がっていくだろう。

このような社会の流れの中で、那珂記念クリニックは先駆者として新しい動きを積極的に取り入れ、好事例を生み出していくことだろう。IDKと菱洋エレクトロはそうした取り組みを支え、未来の医療を共に切り拓くパートナーとして、力強く前進していく。

写真:那珂記念クリニックの皆様

(左側:受付担当の皆様、

右側中央から:遅野井院長、飯村事務長、伊藤氏、IDK谷氏、菱洋エレクトロ金澤)